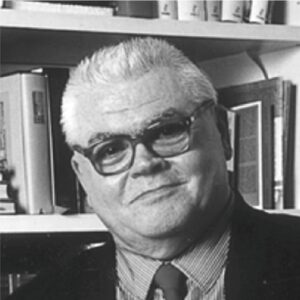

Raffaele Crovi nasce a Paderno Dugnano (MI) nel 1934 e muore a Milano nel 2007.

È stato un intellettuale lombardo di origine, ma reggiano di formazione. Ha trascorso l’infanzia a Cola, una frazione del comune di Vetto e ha seguito gli studi ginnasiali e liceali a Correggio. Si è poi trasferito a Milano per gli studi universitari dove ha svolto in seguito un’intensa e multiforme attività culturale che lo ha visto scrittore, giornalista, poeta, critico letterario, autore televisivo, sceneggiatore, editore e docente italiano.

*

Ha pubblicato sei libri di poesie in italiano (La casa dell’infanzia (1956), L’inverno (1959), Fariseo e publicano (1968), Elogio del disertore (173), Genesi (1974), L’utopia del Natale (1982) e diversi romanzi (Carnevale a Milano (1959); Il franco tiratore (1968); La corsa del topo (1970); Il mondo nudo (1975); Ladro di ferragosto (1984- Premio Selezione Campiello). e nel 1993 ha vinto il Premio Campiello con il romanzo La valle dei cavalieri.

Linea Bassa è l’unico libro di poesie in dialetto, comprendente 12 poesie scritte tutte nel 1951 all’età di 17 anni. La raccolta è arricchita da venticinque immagini di Nani Tedeschi e da una postfazione di Clementina Santi.

Raffaele Crovi, parlando di Linea Bassa ha detto:

“Queste composizioni sono, per linguaggio e temi, come delle matrici del mio lavoro successivo. Le dodici poesie, scritte in dialetto correggese nella versione linguistica spuria di un immigrato dell’ Appennino, documentano il mio affetto per la cittadina del pittore Antonio Allegri e della poetessa Veronica Gambara dove ho vissuto sette anni: io a Correggio ho imparato a leggere la vita.

Devo il titolo della raccolta, Linea Bassa, a Nani Tedeschi: «Linea Bassa» perché le poesie sono state scritte quando vivevo nella Bassa padana, ma anche perché descrivono un profilo «basso», semplice, umile, della mia memoria”.

*

Clementina Santi, scrive nella post-fazione di Linea Bassa: “… la raccolta stupisce fin dal titolo che richiama agli occhi l’orizzonte uniforme e infinito della Bassa reggiana, e che anche dichiara di attenersi al registro basso, humile, appunto, cioè vicino alla terra, della poesia realistico-dialettale (in ossequio alle regole della poetica antica)… e si scopre che per Crovi le parole elementari del dialetto sono gli strumenti di un piacere di conoscenza attraverso il quale costruire un legame strettissimo, quasi fisico, coi luoghi. Sono la risposta al suo bisogno di mettere radici, all’istinto di integrarsi con la terra; sono gli elementi naturali di un dialogo perenne: come i colori e come gli odori, come i gesti e come le cose, così agiscono anche le parole.

Di Raffaele Crovi proponiamo tre poesie.

La prima è dedicata alla nobildonna Veronica Gambara, poetessa nella prima metà del ‘500 e moglie del signore di Correggio Gilberto VII (forse la donna ritratta da Antonio Allegri nel famoso quadro all’Ermitage di Leningrado). Alla morte del marito governò Correggio ancora per molti anni e mantenne contatti con i maggiori letterati contemporanei. Poco amante del movimento, preferiva la buona tavola e Raffaele Crovi riprende questa passione nella sua Al vein ed la Veronica.

Al vein ed la Veronica

I disen che a Veronica

Gambara, padrona ed Cures,

agh rives da Peder l’Aritein

dal lettri cun di pinser d’amor.

E le la gh’rispundiva

cun di cunseli

sui salum e i vein ed la Basa

adat, la dgiva, a la salùt

dal corp e dl’anma.

L’invideva al so amigh famos

a cambier, tra l’lusc e al brusc,

al smani e al peini

di desideri d’amor

cun al boun savor

dla copa e dla panseta

e l’alegria alzera dal lambrusch

ch’al snebia fureb la testa

e el teimpra onest al cor.

*

Il vino di Veronica

Dicono che Veronica

Gambara, Signora di Correggio,

ricevesse da Pietro Aretino

lettere con malizie erotiche.

E che lei rispondesse

con consigli

sui salumi e i vini della Bassa

adatti, diceva, alla salute

del corpo e dell’anima.

Invitava il suo celebre amico

a sostituire, tra il lusco e il brusco,

gli ardori e le pene

dei desideri d’amore

con il voglioso sapore

della coppa e della pancetta

e la leggera allegria del lambrusco

che astuto snebbia la testa

e onesto ritempra il cuore.

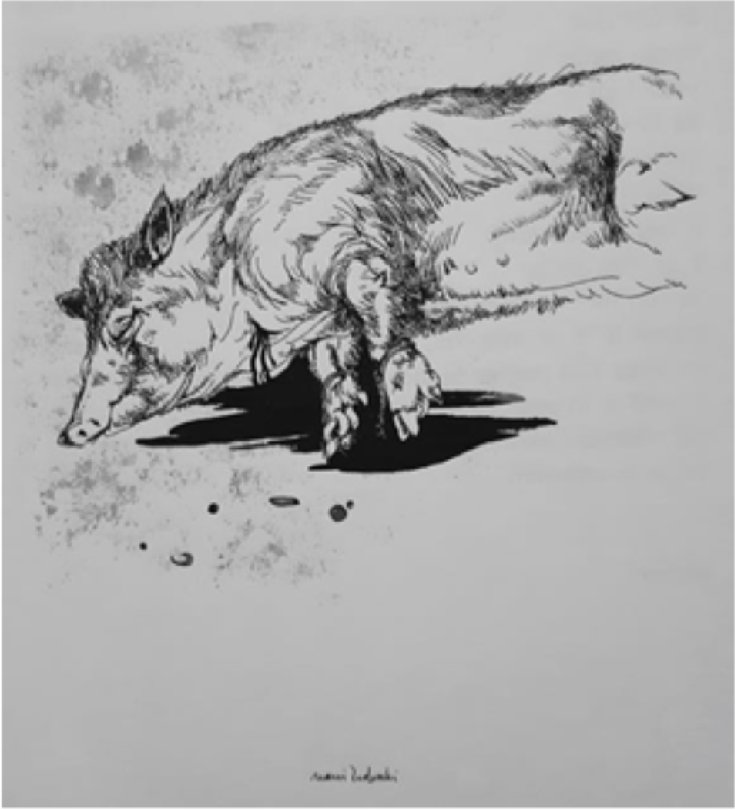

La seconda poesia (Al cine) è ambientata negli anni del primo dopoguerra e rievoca il senso di paura generato nel Crovi ragazzo dalla visione di un film in cui un soldato tedesco assassina un contadino e uccide un maiale, e il sangue dei due corpi si mescola sulla terra scura.

Al cine

Quand a s’era dre a biaser

dal brostolini sdu a l’orba

deinter al Politeama Mariani

in na scena orenda dla tela

un SS I’a tajee la gola,

in dl’era ed tera

d’una ca cun la tesa,

a un cuntadein e al so nimel.

Al sanghev viv di du ninein

al s’è stremnee in dla melta scura

e tut in un colp la me boca

la s’è impida

dla salia acida ed la paura.

*

Al cinema

Mentre masticavo tranquillo

semi di zucca seduto al buio

nella platea del Politeama Mariani

sullo schermo in un’ orrenda sequenza

una SS ha sgozzato,

sull’ aia sterrata

di una casa colonica,

un contadino ed il suo maiale.

Il sangue vivo delle due creature

si è perso nel fango morto

e di colpo la mia bocca

si è riempita

dell’acida saliva della paura.

Nell’ultima poesia il ricordo si fa più sereno con l’euforia della Liberazione (Aria ed primavera) nel primo veglione di Pasqua (27 aprile 1945)

Aria ed primavera

Coma l’è bela la Pasqua,

cun l’aria ed primavera

ch’la fa festa

da mateina a sira.

A sun andee

deinter al festival

per vender al cucombri

e l’è steda subét alegria

come quand am sun infrucé

deinter al prem bal

dop la guera:

anch’ alora

a steva sdu per tera

a guarder

al sutani che in dal bal

squacevan i snoc

e me, cuntent ranoc,

am sun mis a fer di vers

per aveser la vos

a canter.

*

Aria di primavera

Com’è bella la Pasqua,

con l’aria di primavera

che crea festa

da mattina a sera.

Sono entrato

nel veglione

per vendere i cocomeri

ed è stata subito euforia

come quando mi infilai

nel primo ballo

dopo la guerra:

anche allora

stavo seduto per terra

a guardare

le gonne alzarsi nel ballo

sopra il ginocchio

e , piccolo gioioso ranocchio,

mi misi a gracidare

allenando la mia voce

a cantare.

Bibliografia

Raffele Crovi: Linea bassa : poesie in dialetto del 1951 – con immagini di Nani Tedeschi e postfazione di Clementina Santi, Campagnola Emilia, Aliberti editore, 2003.