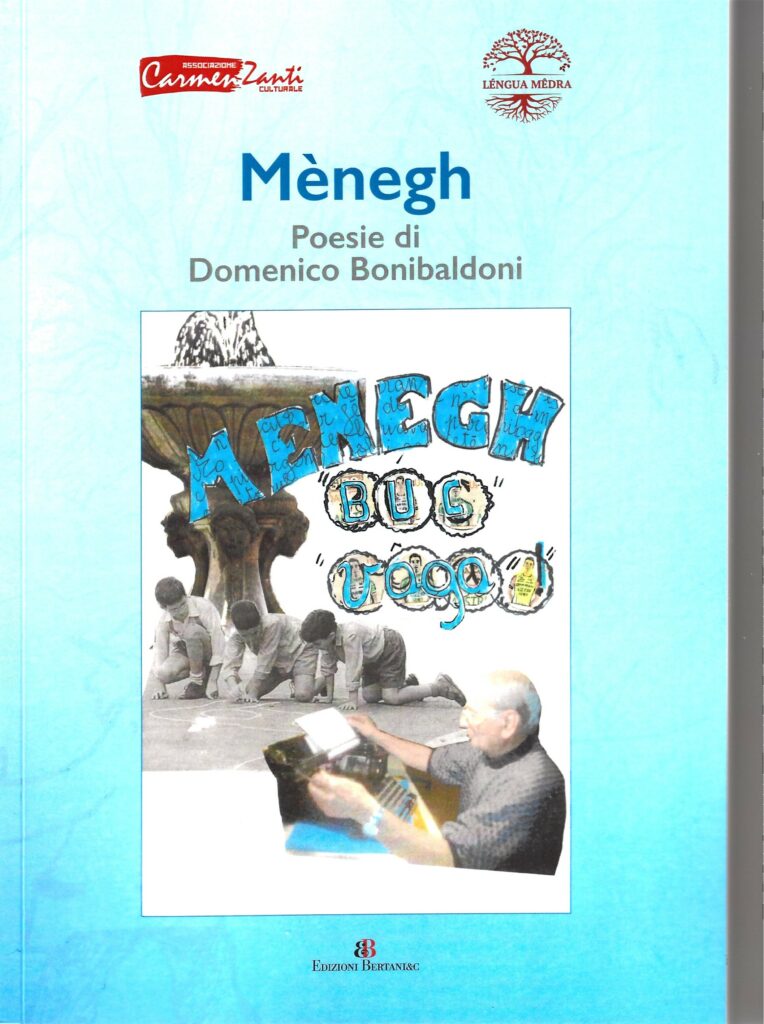

Questa sezione di Léngua Mêdra è il completamento del libro di poesie che l’ “Associazione Culturale Carmen Zanti” ha dedicato a Domenico (Mènegh) Bonibaldoni, cittadino e cantore della storia, dei luoghi e dei personaggi della sua Cavriago. Nella sua vita, Domenico Bonibaldoni ha scritto un numero straordinario di poesie in dialetto, la stragrande maggioranza delle quali ha a che fare con il suo paese, Cavriago, i tratti originali della sua storia, i suoi personaggi, luoghi, eventi, fatti, aneddoti, quadri di vita di una comunità partecipe e vivace. Lo sguardo di Domenico è a volte malinconico e nostalgico, a volte ironico e provocatorio, in ogni caso sempre acuto e di una efficacia straordinaria nel cogliere una scena, un avvenimento, un dettaglio.

Le sue poesie sono garbati quadretti di vita che hanno grande potenza di immagine, tasselli preziosi di memoria perduta che ci aiutano a ricordare, sono favole moderne ricche di una morale che non ha niente di retorico, ma anzi ci invita a riflettere, a voltarci indietro per capire da dove veniamo e riconoscerci nella nostra identità, ma anche ad osservare il presente da punti di vista inconsueti.

La caratteristica distintiva del suo stile è la vena ironica nascosta perfino nei componimenti di carattere religioso che ha trattato spesso, e nei quali ha espresso quella “irriverenza” gentile, capace di far sorridere perfino la Madonna.

Domenico precisa: “La poesia in dialetto deve essere una filastrocca divertente, possibilmente in rima, e che di fronte a un avvenimento, anche se fosse grave o preoccupante, deve essere capace di fare dell’ironia, perché anche in una situazione triste la poesia deve saper rallegrare”

In questo sguardo sul mondo così pungente ma anche pieno di simpatia per l’intera comunità di Cavriago, sta dunque la “lezione” delle poesie di Domenico che sono anche una fondamentale e appassionata testimonianza storica.

A queste belle parole, tratte dalla presentazione di Mènegh, Léngua Mêdra aggiunge solo un ingrediente fondamentale: la viva voce del dialetto di Domenico Bonibaldoni.

Immagini della serata di presentazione di Mènegh. Cavriago, 5 dicembre 2024.

Domenico Bonibaldoni; Domenico con Brunetta Partisotti; Domenico con Giuliano Bagnoli, Presidente del Centro per lo Studio del Dialetto Reggiano

Cavriago, 5 dicembre 2024 presso il Multiplo (Biblioteca Comunale)

In questa serata siamo tutti presenti per rendere onore al nostro poeta dialettale Domenico Bonibaldoni, detto Mènegh, che è anche il titolo del libro a lui dedicato da questa comunità cavriaghese. Procederò con un certo ordine, ma annuncio che la prima parte di questa introduzione sulla poetica è la parte un po’ più ostica, dovendo parlare della metrica, del dialetto antico e dello sviluppo del testo. Cercheremo ugualmente di semplificare il tutto, nella certezza che chi ascolta potrà portare a casa qualche utile e interessante curiosità sul dialetto.

La metrica.

La scrittura di Domenico è espressione di una tradizione antica. Lui, probabilmente, ha ascoltato al sirudèli ‘d na vôlta e si è uniformato a questo modello, mantenendo, in tutta la sua opera poetica, la rima baciata. Per quanto riguarda la lunghezza dei versi, considerando il verso come un’unità ritmica minima di lunghezza variabile, si riscontra un numero di sillabe che va da 2 a 16. Il libro purtroppo non riporta le date, almeno indicative, di stesura delle singole poesie. Di solito, il poeta, quando è agli inizi, non rispetta molto il valore della metrica delle sillabe, cioè i versi non hanno tutti lo stesso numero di sillabe. All’inizio della sua produzione poetica, alcuni versi sono corti, altri più lunghi, ma c’è la rima. Ad esempio, ne La Coriēra d’ Partisôt i versi vanno da sette sillabe fino a 19, dal settenario al decanono sillabo, anche se la media è l’endecasillabo, dove l’ultimo accento tonico e ritmico è obbligatoriamente sulla decima sillaba, la penultima. Le ultime poesie che ha scritto., ad esempio, sono metricamente molto più composte: è dunque maturato con gli anni!

Il dialetto antico

Nell’ambito della lingua colloquiale il dialetto antico si è perso. Ad esempio, tutti i nomi tecnici degli oggetti, soprattutto quelli legati alle professioni dismesse, sono spariti e questo dispiace. Di tutti gli strumenti se ne usano adesso una minima parte, ma anche i termini, in senso generale, vengono persi, sostituiti dai neologismi. Ad esempio, i ragazzi per dire corda possono dire la fûn invece di dire correttamente in dialetto al sughèt. Quindi creano un neologismo, cioè prendono un termine italiano e lo trasformano usando la fonetica dialettale reggiana.

Andando a cercare nelle pieghe del dialetto di Domenico, si trovano dei termini molto desueti. Ad esempio, al sagrê (il sagrato): tutti lo sanno, tra di voi, cosa è il sagrê, però non è che venga utilizzato più di tanto. La fēla è la cistifellea, ma designa anche ciò che è contenuto nella cistifellea, cioè i sali biliari. Am arcôrd quând as plêva la galèina s’arcmandêven: tîra via la fēla, va là, che dôp la dvèinta amêra la chêrna. Chêvla bèin ch l an se sbrêga mia!

Ne ho trovate tantissime di parole desuete, ded ché ded là, la mantlèina, al burchèti (chiodi corti dalla testa ampia e magari ottonata), i finimèint: e qui faccio riferimento alla bella poesia, La Curēra d Partisôt; questo è un esempio di oggetti legati a una professione, quella dal cavalêr (del cavallaro): la sèla, la stâfa, la testēra, la cavèsa, al sòtpànsa: erano quelle fasce di pelle che veniva fatto passare sotto la pancia degli animali per ancorare meglio le stanghe del carro.

Il dialetto di Cavriago.

Per chi non è di Cavriago, vorrei ricordare che gli aršé(n) sono i reggiani, mentre noi a Correggio e Reggio diciamo aršân, perché il nostro dialetto risente molto più della vicinanza con Modena. La sillaba finale in e anziché in a indica un dialetto antico, in cui ci sono delle reminiscenze galliche: è quindi un dialetto che ha conservato tracce del passato. Poi abbiamo la tìgna, mentre noi di Reggio diciamo tégna quindi c’è una vocale chiusa, la prima della parola, che sente anche in questo caso del dialetto che si parla nel vicino ambito parmense; son chì, mentre noi diciamo sûn ché; lilù, risente molto della vicinanza con Parma, perché è vero che Cavriago era sotto Reggio, ma Bibbiano era già sotto Parma e almeno fino a metà dell’Ottocento, era sotto la giurisdizione vescovile di Parma e molto tempo prima, anche civile.

Sviluppo del testo

Leggendo le poesie di Domenico vediamo che nei suoi testi, lo sviluppo di un argomento viene fatto in modo metodico e preciso. Sì, lui magari lo fa spontaneamente, neanche si è dato la briga di fare la divisione che io adesso propongo, perché per lui è venuta spontanea. Ecco, però, andando ad esaminare i testi, non è che costruisca la sua poesia così, per aria, come l’immagine presentata nella poesia Al Castel pr’aria di Cavriago. Ad esempio, nella Curēra d Partisôt nella prima parte fa la descrizione dell’argomento, i personaggi, le situazioni. Quindi parla della corriera, dei cavalli, come erano condotti, come avveniva il transito stradale. Secondo punto, definisce il problema, la realtà presente e passata, ovvero come funzionava il trasporto allora. C’era l’àsa, pió stréca, pió lerga, eccetera eccetera e ce lo dice. Poi la poesia si sviluppa in una soluzione del problema o nella modifica della realtà e delle cose che avvengono nel tempo. Proprio qui, nella poesia presa ad esempio, lui parla dell’evoluzione della corriera verso la motorizzazione e verso sostanzialmente un altro modo di far servizio. In seguito, descrive la nuova realtà, cioè quella moderna che Dominico sviluppa del testo e che si completa con un commento finale. Qui salta fuori finalmente, in fondo alla poesia, il passaggio dal cavallo al bus. Pertanto, si può dire che le poesie di Domenico abbiano una loro precisa consistenza strutturale. Il poeta la segue in modo logico e rigoroso, dandosi una regola che genera, poi, una comprensibile struttura poetica dell’argomento.

Gli argomenti.

Come ben si addice ad un poeta di paese, Domenico tocca tutti gli argomenti, e tutto ciò che riguarda la vita dell’uomo, nei suoi diversi aspetti, lo interessa. Si trasforma in abile storico e commenta gli elementi storico-architettonici del suo paese. Oggetto a lui caro della ricerca sono, ad esempio, i castelli, il primo tema che si incontra. Poi, la Cesa ed San Trisiân.

Personaggi e luoghi

Non sfuggono neanche i personaggi, soprattutto quelli più semplici. Ad esempio, in una dolce poesia, richiama proprio la tenerezza del cuore che si sviluppa nel lettore leggendo La Baiōl, questa anziana signora che era andata a vivere a Parigi per raggiungere il figlio. Il titolo della poesia è in francese, reso in dialetto con Comprempà (Non comprendo). Giunge a parlare anche di Don Attilio Vezzani un sacerdote che andava proprio bene per Cavriago e i suoi abitanti: questo perché era poco dogmatico, era calato, come i suoi parrocchiani, in una realtà quotidiana improntata alla praticità. Anche per questo era amatissimo. Non sfuggono nemmeno i luoghi del paese. La Piasa e al Sagreē, ma anche la Piasa e dla pèisa.

Le tradizioni locali

Le tradizioni, le fiere, le sagre sono in un grande capitolo e colpisce soprattutto la tradizione popolare che si raccoglie nella poesia su La letrèina e d’ Nadel, che nel frattempo si è modificata e oggi è diventata qualcosa d’altro. Però, qui, ognuno di noi, teste con capelli o meno capelli, bianchi o capelli scuri, la ricordiamo tutti l’ansia di scrivere quella letterina così importante: Tîra fōra al bilietèin, però stòm atèinti ch’agh câsca in séma la gòsa ed l’inciostêr perché, s l agh câsca, dôp a gh’éra pòch da fêr: a gh’éra sōl ch al bilietèin lé…(Tira fuori la letterina, però stiamo attenti che non vi abbia a cadere sopra una goccia di inchiostro perché, se vi cade, dopo c’era poco da fare: vi era solo quella letterina…). Quindi, c’era tutta una preparazione, c’era una grande ansia a metterla sotto il piatto, e poi aspettare che ci fosse la meraviglia del nonno: – Ah! Ma cus êla cla côşa che ……fino ad arrivare alla questione pratica del dono di due soldi.

Il volontariato

Domenico non perde di vista neanche una realtà che qui a Cavriago è molto, molto sentita, cioè quella del volontariato e dell’impiego del tempo libero: questo è un bellissimo capitolo. Parla dell’AVIS, parla del CAI, del 118 e della podistica, di Noi con Voi, tutte realtà locali molto efficienti e strutturate.

Le cose antiche: i giochi

Un capitolo curioso è quello che confronta il vecchio col nuovo. Bellissima è la poesia Bùc vaga, roba via! perché Domenico mette in questa poesia un numero sterminato di giochi e li esamina uno dopo l’altro, in rima. Il primo vocabolario del dialetto di Cavriago, alla cui realizzazione ha partecipato anche Domenico, mi è servito per fare un’opera, che è stata edita dalla Deputazione, con tutti i giochi dei bambini divisi per argomenti. L’attenzione del poeta ad un rigoroso racconto sui giochi antichi ha permesso così di trasmettere questo argomento alle nuove generazioni.

Il dialetto

E, infine c’è anche un bel capitolo sul dialetto, con delle poesie anche abbastanza importanti, difficili anche da leggere. Un capitolo eccezionale, allegro e curioso.

Il finale delle poesie dialettali

Per chiudere questo momento, volevo ricordare anche una cosa che il bravo poeta non può mancare di curare con attenzione e premura, e Domenico segue la tradizione in modo puntualissimo, e cioè il finale. Il finale della poesia dialettale della tradizione, deve contenere il cosiddetto “colpo d’ala”, cioè quel guizzo particolare che deve portare il sorriso compiaciuto sulla bocca di chi legge, deve portare la sorpresa e deve completare e portare a termine il testo. Un sussulto di ilarità, di gioia, di soddisfazione che esce dagli ultimi due o tre versi. Tutte le poesie dialettali della tradizione hanno questo finale, questo “colpo d’ala” che ti sorprende e ti vuole proprio dire: – sé le prôpria vèira! e termini la poesia con soddisfazione. È il ricordo compiaciuto che lascia il poeta al lettore, ma è anche il sistema per rendere simpatica tutta la poesia, perché la porta a compimento nella soddisfazione. Ma, soprattutto, è il frutto raffinato della sagacia e dell’intelligenza del poeta.

I ricordi

I ricordi sono tutto. Domenico è maestro nel fare riemergere i ricordi nella mente delle persone anziane, ma è soprattutto maestro nel far sorgere la curiosità nei giovani che leggono. E perché? Perché li indirizza ad approfondire poi, con una ricerca sugli argomenti, ad esempio su La màcchina da batêr: dopo aver letto la poesia, tanti giovanissimi vorrebbero magari un racconto di come veramente funzionava, di com’era, come funzionava. Domenico fa degli accenni, dà dei colpi di luce sui momenti clou di quello che è il tema ma, necessariamente, non lo approfondisce. Il giovane o il curioso o chi non ha vissuto queste esperienze, viene stimolato dal testo a fare una ricerca. I ricordi sono tutto per le persone anziane, ma sono anche linfa vitale per i giovani. Questi, leggendo il testo, vivendolo attraverso la lettura, sono mossi da curiosità. Tuttavia, essendo loro calati nel ventunesimo secolo, avvertono però di far parte della dimensione di una Cavriago antica, che ha una sua lunga storia di persone. Questo li fa sentire parte di un vivere che li ha preceduti, avvertono di essere il frutto di una comunità che ha delle radici solide, fondate nei secoli e sentono di far parte di questa storia. Quindi, la poesia dialettale non è solo un elemento di ricordo. Anche per i giovani è una cosa che dà solidità al loro appartenere a una comunità di cui fanno parte, perché sanno che c’è un solido retroterra. Allora vanno a chiedere, a curiosare, oppure si fermano ad ascoltare quando sentono gli anziani che raccontano. E per gli anziani? I ricordi, dicevo, sono tutto per l’anziano. I ricordi sviluppati nella poesia sono un rivivere quanto si è vissuto in gioventù. E noi rivediamo, quando leggiamo le poesie di Domenico, i volti delle persone, abbiamo dei ricordi, dei momenti di colore, delle luci antiche che riemergono. Oppure riassaporiamo gusti e profumi antichi, oggi non più presenti. Ad esempio, nella Mâchina da batêr, quella polvere che respiravamo quando assistevamo alla batdūra (battitura del frumento), aveva un odore tutto particolare che, chi l’ha provato una volta, non dimenticherà mai più.

La religione

Altro argomento su cui non esiste un capitolo particolare, ma che è sviluppato in modo trasversale in tutto il libro, è quello religioso. Questo argomento non è sviluppato in maniera bigotta, facendo una poesia che sia l’esaltazione di quello o quell’altro elemento religioso. L’ elemento della Santità, l’elemento del Santo, del Santo Patrono, eccetera, è vissuto sempre in relazione alla gente, non è trattato in maniera singola, come ci si potrebbe aspettare, ma è sempre soppesato tramite l’elemento della persona in rapporto alla comunità. Ad esempio, nella Cesad San Trisiân si parla della Chiesa, ma si parla anche della pastorale, del modo di fare e di condurre la parrocchia di Don Battista. Altri esempi: il problema dei restauri e poi il tema religioso trattato nella poesia Al Gran Crist dove sui ricordi di un personaggio della vecchia Cavriago, si innesta l’elemento della processione. Ognuno, leggendo questa poesia, la vedrà come un film, ma vedrà questo grande uomo che portava questo grande Cristo. In fondo, è un inno anche a Cristo, figura sospesa in questo crocifisso processionale che oggi è tristemente abbandonato, anche non c’è più nessuno in grado di portarlo, tanto è pesante.

Strepitosa la poesia Sân Peder e al manovel in cui si vede proprio l’essenza “cavriaghina” di Domenico perché parla di San Pietro, questa figura serafica, trattata con tanto rispetto e con tanta devozione, ma immette nella figura di San Pietro quella saggezza che spesso gli uomini non hanno. Invece San Pietro capisce qual è stata la sofferenza di questo manovale e comprende le sue parole, visto che i trova in purgatorio; egli così dice: Mó ché stâgh da Dio, mó ché stagh prôpria bèin, préma sēra manovêl adès stâgh bèin. Allora San Pietro, comprendendo le sofferenze passate dal manovale, così sentenzia: Se il Purgatorio è ora così comodo per te, vai subito in Paradiso, per aver tanto sofferto in terra. Ecco perché dicevo che solo un “cavriaghino” poteva ragionare scrivere in tal modo un testo poetico.

Questa connessione con la comunità in cui vive, denota la versatilità e la fluidità della poetica di Domenico. Di grande respiro, poi, è la poesia San Şvân al fa veder l’ingân dove si ricorda sì la vita del Santo, ma la lega anche alle vicende della nota chiesa campestre presente qui a Cavriago e la lega anche alla Noemi, l’elemento-figura locale sempre presente: questo perché, ci svela il poeta, non poteva aversi l’accesso a San Giovanni se non si passava dalla Noemi. Un Santo quindi anche dipinto in maniera molto familiare, senza enfasi, senza quella affettazione che non serve a nulla. Domenico esprime sempre con grande equilibrio e posatezza, l’idea e il pensiero della gente. E lui fa parte, veramente, del contesto del suo paese e ne diventa il vero cantore.

Ho trovato bellissima la poesia Pasqua 85, perché porta alla memoria le tradizioni pasquali di un tempo, la scosèta, o scufin, il suono gracchiante della grôla, la raganella che sostituiva le campane legate, il bacio della terra allo slegare delle campane, il raccogliere nella boccetta l’acqua benedetta della notte santa. E termina la poesia con il triste e confortevole raffronto con la realtà odierna:

Il COVID

Domenico è anche un uomo del suo tempo, che sa giocare con le parole della moderna elettronica e le parole antiche, ma è anche attento agli eventi attuali. Una poesia molto intima è Santa Pasqua 2020 scritta nel mezzo del lockdown. Qui risuona la sentita richiesta del poeta, che chiede la grazia a Gesù affinché finisca la pandemia. Questa è una testimonianza, non solo di cuore, ma storica, di come può essere stato vissuto quel momento, penso io, da una persona di una certa età che, dicevamo noi medici, în i prém a partîr. Quindi posso capire quânt agh prémesa che Géşó al gnésa şò e al fésa quèl subét….

Saluto finale

Detto questo, offriamo un saluto e tanti complimenti al bravo e sagace Domenico, Mènegh, che ha saputo essere “cittadino” vero, mettendosi al servizio della comunità con il dono più bello che un uomo possa avere: la poesia, e, in lui, la poesia dialettale.

.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.